Lectura 4:00 min

Identidad, Estado y mercado

Opinión

Hay temas que regresan siempre. Uno de mis favoritos es la identidad de lo mexicano. Esa mezcla entre genialidad y caos, entre talento e improvisación. Se revela en los sabores de nuestra cocina, en la manera en que convivimos con la tragedia y la muerte, y en nuestra relación tan elástica con el tiempo. ¿Cómo explicar a un extranjero los infinitos matices de la palabra ahorita?

El periodista Alan Riding decía que hay un “aire mágico, inasible, casi surreal en los mexicanos”. Tenía razón. Y pienso que esa magia convive con una maraña de contradicciones que también nos definen tanto en lo individual como en lo colectivo.

Pienso, además, en la receta que proponen los Nobel de Economía de este año, Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, para explicar cómo se sostiene el progreso. Desde ángulos distintos, los tres coinciden en una idea simple y poderosa: sin riesgo, sin competencia y sin apertura cultural, no hay avance posible.

Mokyr sostiene que el progreso nació del diálogo entre la ciencia, la práctica y las instituciones dispuestas a tolerar la disrupción. Aghion y Howitt lo formalizaron en su teoría del crecimiento destructivo, según la cual sólo al desmantelar lo viejo puede surgir lo nuevo.

En México, hace tiempo que la conversación sobre el progreso se detuvo. Llevamos años sin un crecimiento económico sostenido, y las proyecciones más serias no anuncian un cambio de rumbo. Podríamos debatir las políticas públicas del gobierno en turno, pero más allá de la coyuntura, persiste una cultura que oscila entre el deseo de transformarse y la comodidad de permanecer igual.

El país, por ejemplo, mantiene una economía que, con pasmosa naturalidad, convive con dos extremos: los oligopolios en la cima y la informalidad en la base. Un sistema tan concentrado que sofoca la competencia y tan disperso que impide el crecimiento. Admiramos la innovación, pero rehuimos la competencia. Aplaudimos el ingenio, aunque a menudo lo confundimos con improvisación. Y desde el poder, el gobierno se llena la boca con palabras como ciencia, tecnología e innovación, siempre que las ideas no incomoden ni cuestionen.

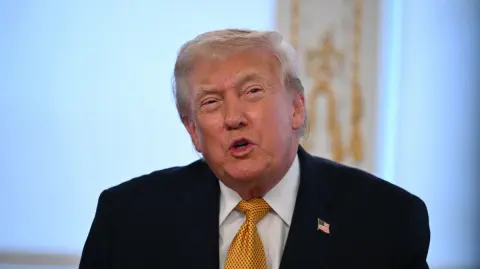

No somos los únicos. En Estados Unidos, que durante más de un siglo ha simbolizado la frontera del conocimiento, parecen dispuestos a renunciar a ese lugar bajo la presidencia de Donald Trump. Basta ver el asalto de su gobierno contra la educación superior y la investigación científica. Un acto de miopía monumental.

Desde mi perspectiva, la clausura cultural y política, aquí y allá, erosiona la posibilidad del progreso. Los países no retroceden sólo por falta de recursos, sino cuando deciden temerle al conocimiento.

Ni el mercado ni el Estado, por sí solos, pueden generar bienestar ni progreso sostenido. El Estado debe crear las condiciones para que las empresas y los individuos innoven y, al mismo tiempo, garantizar que esa innovación se traduzca en beneficios sociales. México aún no lo ha conseguido. Y aunque por momentos parece que dentro del gobierno hay cierta intuición de que ninguno de los dos actores basta por separado, al introducir la ideología en la ecuación, la balanza se inclina siempre hacia el Estado.

El problema es que ese Estado, hoy, es fuerte pero desarticulado; omnipresente pero lento y burocrático hasta el absurdo. Regula todo, resuelve poco o simplemente llega tarde (como en Veracruz). Quizás todo pueda resumirse en aquel hashtag que usamos con humor y resignación: #MéxicoMágico. Porque detrás de la inventiva se esconde una forma de aceptar el destino. Una especie de pacto con la inmovilidad: “así son las cosas aquí”, “aquí nos tocó vivir”.