Lectura 4:00 min

Delincuencia social, impunidad y cultura de la ilegalidad

Normalistas roban autobuses y camiones repartidores de mercancías. Automovilistas pudientes de la Ciudad de México simulan domicilio en Morelos para defraudar al fisco y no pagar impuestos. Vendedores ambulantes se apropian del espacio público y roban la electricidad, y tampoco pagan impuestos. Microbuseros pisotean todas las normas de tránsito. Conductores de vehículos se rehúsan a pagar fotomultas. Pueblos enteros se asocian con delincuentes para ordeñar ductos de Petróleos Mexicanos y robar combustibles. Comunidades indígenas asaltan en carreteras y extorsionan a turistas y viajeros. Ciudadanos corrompen a policías y ministerios públicos. Organizaciones de maestros vandalizan, secuestran y viven del pillaje de presupuestos educativos. Pobladores rurales y suburbanos se dedican al saqueo de trenes. Ejidatarios y comuneros talan bosques de manera ilegal, invaden y deforestan selvas tropicales. Municipios descargan sus aguas residuales sin tratamiento en ríos y mares. Y un largo etcétera. Todo, como contraparte y matriz social de una corrupción extendida en altas esferas tanto del sector privado como de administraciones públicas: federal, estatales y municipales. La impunidad e ilegalidad abajo se justifica con la corrupción e impunidad de arriba. En este escenario, establecer el orden, la seguridad y el estado de derecho es una tarea hercúlea o quizás imposible.

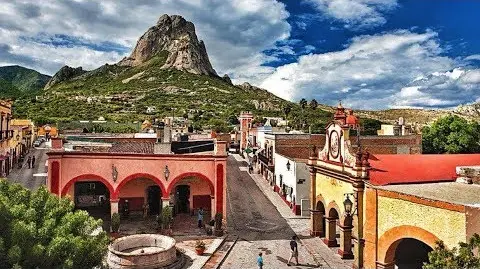

Ilegalidad, impunidad y corrupción tiñen de una oscura y fétida mixtura a gran parte de la sociedad mexicana, a todo lo ancho y de abajo hacia arriba, desde hace siglos, desde siempre. Son elementos firmes en visiones del mundo, reglas del juego, cultura, sistema de normas y de instituciones formales e informales que predominan y rigen en buena medida la vida nacional. El desapego y desprecio por la legalidad, así como la impunidad tienen muy probablemente explicaciones y causalidades históricas, sociológicas, institucionales y culturales, vinculadas a una estructura ancestral de relaciones clientelares y corporativas entre el poder público y la sociedad y a una visión patrimonial del ejercicio de gobierno. En una sociedad dual producto de la conquista española, la impunidad en la base parece asumirse como expresión justiciera de revancha tolerada o resarcimiento implícito por la llamada deuda social. Esto, frente a un Estado débil aprisionado por sentimientos de culpa e incapaz de aplicar con eficacia el monopolio y uso legítimo de la fuerza coercitiva para hacer cumplir la ley. Y también, ante el uso discrecional de los mecanismos de procuración e impartición de justicia (“a los amigos, justicia y gracia; a los adversarios, la ley a secas”) y un disfunción extrema de los aparatos policiacos.

Es una sociedad individualista, somera, y con una muy baja densidad de sociedad civil, y escasa de un sentido de confianza en los demás y en las instituciones. El liberalismo nunca arraigó plenamente, con sus principios de respeto a la ley, a la propiedad y a los contratos, democracia representativa, valores cívicos, responsabilidad y autonomía personal, libertad económica, ahorro e inversión, igualdad ante la ley y libertades individuales. De hecho, nunca ha habido en el México moderno un verdadero partido liberal. Tampoco un pacto social explícito y operativo en el que un Estado ofrece bienes públicos a los ciudadanos, a cambio del pago de impuestos y el respeto a la legalidad.

Establecer el imperio de la legalidad y el estado de derecho debe ser la tarea fundamental del Estado y de la sociedad en este México que se adentra al siglo XXI, así como crear policías eficaces y confiables, y construir instituciones eficientes y creíbles de procuración e impartición de justicia y combate a la corrupción. Estos deben ser los contenidos prioritarios en las campañas político-electorales que se avecinan y columna vertebral del programa de gobierno 2018–2024 de quien se alce con el triunfo. Sin ello, no hay proyecto nacional posible.