Lectura 5:00 min

Y el sol se puso de luto

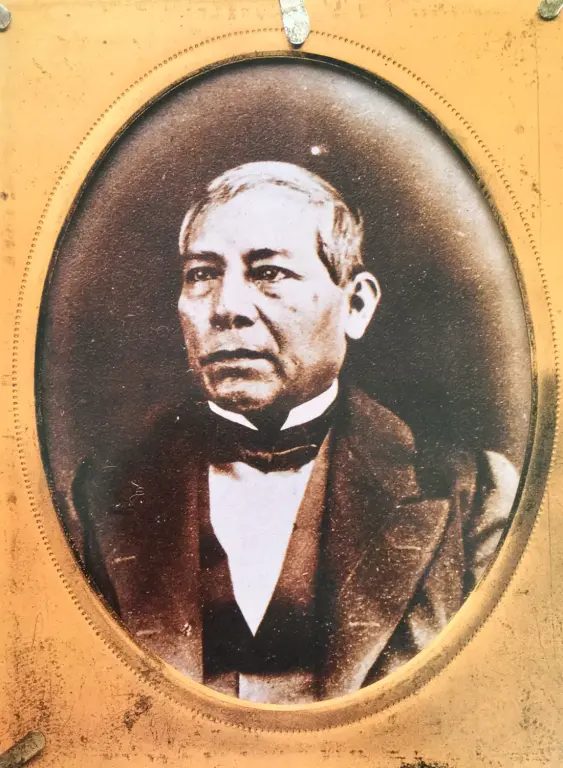

La mañana del 19 de julio, México se despertó con la noticia de la muerte del presidente Benito Juárez, Benemérito de las Américas.

Foto EE: Especial

Aquel mes de julio no fue como este. Parecía que el calor y la luz furiosa que bañaban Palacio Nacional nunca iban a desaparecer. Que jamás, aunque lloviera, iba a amanecer con frío. Las damas tardarían en abandonar los vestidos ligeros colores claros de sus vestimentas y los caballeros no se pondrían hasta el otoño la levita oscura. Casi todos iban en mangas de camisa. Nadie estaba preparado, pues. Era 18 de julio, por favor. Y nadie se muere si el cielo es estúpidamente azul, todas las plantas ya están verdes y es un día cualquiera de la semana. Un jueves. Nadie. Solamente el presidente Juárez.

Era 1872 y por toda referencia feliz, solamente algunos se acordaron de que habían pasado diez largos años de la última gran algarabía nacional cuando Zaragoza había ganado la Batalla de Puebla y apenas un año de la negra pesadumbre del fallecimiento de Margarita Maza, la esposa del presidente Juárez que poco tiempo tuvo de vivir por fin junto a su marido y cuyo luto acababan de quitarse.

Aquella mañana el diario El Federalista publicó, confirmando los rumores y reaccionando ante el horror de lo inesperado, reportó que Juárez había empezado a sentirse enfermo desde la mañana del 17, pero había atendido los asuntos de la Presidencia. El señor Darío Balandrano, redactor en jefe del Diario Oficial, le leyó al presidente, como siempre, lo más notable que contenían los periódicos de esa mañana, cuando Juárez se levantó repentinamente de su asiento y se llevó la mano al cerebro. Balandrano suspendió la lectura y le preguntó si se sentía indispuesto. “Estoy bien —contestó— puede usted continuar”. Después, volvió a levantarse de su asiento y caminó hasta el salón de Iturbide. Regresó y pidió su desayuno, que tomó tranquilamente. Sin embargo, dijo que a medio día “comería de dieta”: una sopa que le trajeron de su casa y que apenas probó. Se veía que se sentía mal. Durante la comida Juárez habló con sus acompañantes —entre quienes estaba José María Lafragua, el ministro de Relaciones Exteriores—, especialmente de dos de sus preocupaciones: la reforma a la Constitución y la terminación del ferrocarril a Veracruz. Ya en la tarde salió con su familia a pasear en coche, como era su costumbre.

La noche de ese mismo día, Juárez despertó con fuertes náuseas y algunos dolores, pero no permitió que su hijo Benito, que dormía en la misma recámara, avisara a persona alguna de su malestar. Al siguiente día, Juárez faltó a sus oficinas pues sentía fuertes dolores en la pierna derecha; sin embargo, no se esperaba nada grave. Sus hijas, sus cuñados, sus yernos y sus amigos le preguntaban inquietos cómo se sentía. El presidente les contestaba que un poco cansado porque no había dormido bien, pero les pidió que no hicieran pública su indisposición y que sólo dijeran que padecía de reuma en la pierna derecha. A las siete de la noche, el dolor que sentía en el pecho lo obligó a irse a la cama. A partir de ese momento, Juárez empeoró progresivamente. A las ocho de la noche empezó a desarrollarse con una fuerza extraordinaria un dolor en el pecho y su médico de cabecera, el doctor Ignacio Alvarado, no pudo controlarlo. El secretario y yerno del presidente, Pedro Santacilia, mandó llamar también a los doctores Lucio y Barreda. Pero ya no se pudieron calmar ni con pociones internas ni con agua hirviendo.

Cuentan que poco antes de las once, el presidente llamó a un criado a quien quería bastante, llamado Camilo, oriundo de la sierra de Ixtlán, y le dijo que le comprimiera con la mano el lugar donde sentía un intenso dolor. Que obedeció el buen hombre, pero no podía contener sus lágrimas. Que momentos antes de morir justo a las once y veinticinco minutos se recostó sobre el lado izquierdo, descansó su cabeza sobre su mano, no volvió a hacer movimiento alguno, y a las once y media en punto, sin agonía, sin padecimiento aparente, exhaló el último suspiro… El doctor Alvarado dijo una sola palabra: —Acabó!”

A las cinco de la mañana todos lo sabían. El cielo amaneció gris plomo y el aire estaba helado. Las campanas de la Catedral ensordecieron la población y dicen que cientos se acercaron incrédulos queriendo ver el cadáver del presidente. Se avisó que era imposible mientras no fuera embalsamado y que de tal operación estaban encargados “los acreditados facultativos Lucio, Alvarado y don Gabino Barreda.”

Hubo que esperar. El cadáver por fin pudo ser visto. El diario El Federalista, justo un día como hoy, 20 de julio, publicó la crónica: “le contemplamos con una emoción que no trataremos de describir, en su recámara, encima de su cama de bronce, vestido de negro, pálido, pero con la fisonomía tranquila, sin contracción alguna, y pareciendo más dormir con el plácido y pasajero sueño de la vida, que con el eterno y profundo de la muerte”

El tiempo se detuvo de buenas a primeras. Del sol nadie volvió a acordarse en mucho tiempo y el verano dejó de ser noticia.