Lectura 5:00 min

La distancia entre un palacio y otro

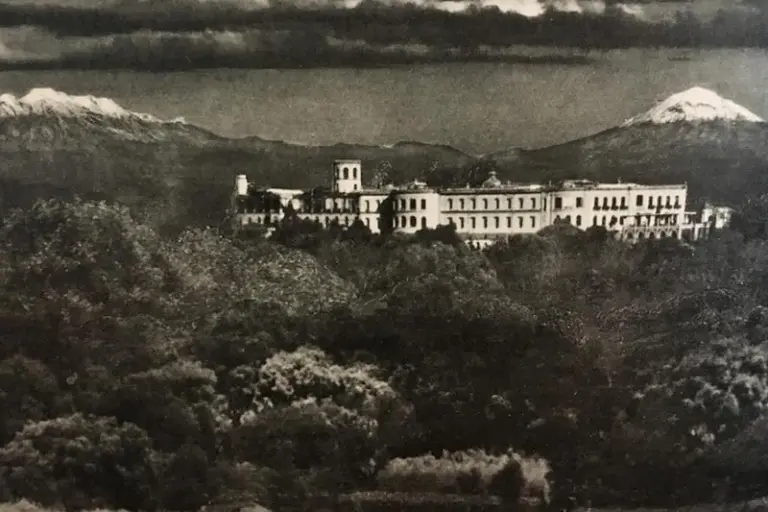

Castillo de Chapultepec. Foto EE: Cortesía INAH

Terminaba el mes de mayo del año de 1864 y parecía que la larga amenaza se había cumplido. El presidente Benito Juárez ya sabía que el día 29 llegaría un príncipe extranjero a gobernarnos y la noticia, ya desparramada en la república entera, estaba confirmada.

Ante el avance de la milicia enemiga Juárez había tenido que abandonar la ciudad de México, organizar un gobierno itinerante y viajar en su carreta -austera y negra- mientras lo perseguía el ejército francés. Acorralado algunas veces, pero nunca vencido, en su huida, afinó una estrategia política para vencer a los traidores a la patria de manera legislativa: firmando sobre su escritorio de campaña decretos y leyes, mientras modificaba el lugar de su gobierno a cada salto de mata. Muchos de sus pensamientos – puede usted estar seguro, lector querido – se detenían en las malas mañas que habían utilizado los conservadores – los históricos, los verdaderos – para cabildear con los intervencionistas y así imponer el plan de instaurar una monarquía para “salvar a México del caos”.

Ante tales disputas electorales y las graves amenazas a nuestra soberanía, el presidente Juárez hizo todo para averiguar a quién se había elegido como monarca de México. Los adversarios de la República habían fijado sus ojos en Maximiliano, el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y Sofía Guillermina de Wittelsbach, princesa de Baviera. Probablemente, Juárez, no tenía idea de que se trataba de un hombre alto, barbado, con ojos de un azul insultante, güerito de nacimiento y heredero del título de archiduque de Austria, debido a su filiación con la poderosa Casa de Habsburgo. En algún momento, se enteraría que sus credenciales diplomáticas tenían mucho que ver con su genealogía europea: Maximiliano era el pariente más cercano del emperador Francisco José de Austria-Hungría y marido de la princesa Carlota Amalia de Bélgica. Un candidato a gobernar nuestro país, perfecto para muchos. Los que dijeron le otorgaría a este suelo “de hombres belicosos y desarrapados la dignidad imperial que nunca habían tenido”. Los “notables mexicanos” estaban convencidos de que el viaje a Miramar había sido muy provechoso, pues habían traído al archiduque para ofrecerle la corona de México y lo habían convencido de que tal era la voluntad del pueblo.

Maximiliano se lo creyó todo. Lejos de ser el villano que nuestra Historia esperaba, llegó a México engañado: de verdad creía que todos los mexicanos lo apoyaban. No sabía que el proyecto de gobierno que se pretendía implantar estaba condenado al fracaso y sus errores a la muerte. Más emocionado estaba por las maravillas naturales que le esperaban en el Nuevo Continente, que preocupado por las excesivas obligaciones que el Tratado de Miramar le obligaría a cumplir con Francia. Ilusionados e ilusos, entre una y otra cosa – el viaje largo, el calor alucinante, los ascos y mareos – Maximiliano y Carlota llegaron a la Ciudad de México. Antes que nada, buscaron un lugar adecuado para establecer su residencia y decidieron instalarse en la hermosa construcción del bosque de Chapultepec. Un castillo que había recibido a 15 virreyes para la Nueva España, funcionado como sede de grandes fiestas, proporcionado asilo institucional a muchos gobernantes y única construcción que podría llenar las expectativas de vida de la pareja. Tal vez hasta combatir la nostalgia del joven emperador y asemejarse a los castillos que tenían en Europa.

Lo primero que hicieron fue cambiar de ubicación al Colegio Militar, que hasta entonces ocupaba instalaciones del castillo, después, emprendieron una “necesaria, y adecuada remodelación” para hacerse de la más digna de las moradas para un emperador y su esposa. Maximiliano se vería precisado a despachar sus asuntos de gobierno en el Palacio Nacional ubicado en la Plaza Mayor, justo en el centro de la ciudad y a ingeniárselas para esperar pacientemente.

Muchos juran que por culpa de aquella ubicación comenzaron los problemas y rencillas maritales. Y es que, para que Maximiliano pudiera trasladarse desde el Palacio Nacional hasta su casa, los terrenos eran escabrosos y el recorrido casi infernal. No sólo por la leyenda prehispánica que afirma que ascendiendo por el cerro de Chapultepec hay una entrada al Tlalocan, sino porque, aunque aquel inframundo resultara acuático y muy hermoso, había que salir del centro y superar la ciudad.

Primero, llegar a Glorieta del Caballito, una zona no muy complicada pues se llegaba línea recta desde Palacio Nacional. Después, para llegar al bosque y emprender camino hacia el castillo, atravesar, en orden consecutivo, las calles de Plateros, La Profesa, San Francisco, Calzada del Calvario y Paseo de Bucareli. Una vez que el carruaje llegaba a los arcos del Acueducto faltaba otro tramo de aproximadamente 2.5 km, el más conflictivo y que daba más problema recorrer tanto en época de lluvias como en tiempos de calor. También un pretexto perfecto para los detractores del imperio, que echaron a rodar el chisme de que Maximiliano solía enviar un mensajero al Castillo de Chapultepec con el mensaje de que le sería imposible volver a casa y que se vería precisado a pasar la noche en la ciudad.

Tal cosa, se dice, enloquecía de celos a la emperatriz Carlota; llenaba al rubicundo emperador de desamor y desapego; provocaba entre los ejércitos rivales una delirante furia por cantar victoria…y tal vez, dijeron otros muchos, aquella distancia entre un palacio y otro. acabó con el imperio y permitió que se restaurara la República.